マイクロプラスチック

海洋汚染と人体への影響

ウォータースタンドのある暮らし

更新:

海洋汚染の影響を受けている深刻なマイクロプラスチック問題への対応は、国連の海洋会議でも緊急課題とされています。

ここでは、マイクロプラスチックによる人体への影響と、海洋汚染対策のためにどう取り組むべきかについて解説しています。

マイクロプラスチックが

人体におよぼす影響

マイクロプラスチックは、食品や飲料水を通じて人の体内に取り込まれ、血液や便からも検出されるほど身近な存在となっています。

近年、その影響も徐々に明らかになり、健康リスクへの懸念が高まっています。

環境ホルモンが人体に与える影響

環境省がリストアップした環境ホルモンは70種類あります。

プラスチックそのものとマイクロプラスチックに吸着した環境ホルモン※は、人体への影響がまだ完全には解明されていません。

しかし、ヒト細胞を用いた室内実験では、細胞に悪影響を与える可能性を示唆する研究結果が出ています。

環境ホルモン

環境ホルモンは、人体にあるホルモンの働きを妨害する化学物質です。

本来のホルモンと似た構造を持つため、ホルモンの受容体に結合し、生殖機能、甲状腺機能、脳神経などに影響を与えます。

- 生殖機能への影響

- 不妊、流産、性機能低下

- 甲状腺機能への影響

- 甲状腺機能低下症、甲状腺腫

- 脳神経への影響

- 発達障害、学習障害、注意力欠如多動性障害 (ADHD)

| 残留性有機汚染物質 | 使われた製品 | 及ぼす影響 |

|---|---|---|

|

PCB(ポリ塩化ビフェニル) |

工業・家電製品、インクなどの溶剤 |

発がん性、免疫機能低下、知能への影響 |

|

ダイオキシン |

除草剤、ごみの焼却後の灰 |

発がん性、免疫機能低下、生殖機能障がい |

|

DDT(DDE) |

殺虫剤(マラリアなど)、農薬 |

発がん性、動物における奇形 |

|

ディルドリン |

農薬、殺虫剤シロアリ駆除剤 |

発がん性、中枢・抹消神経系への影響 |

|

洗剤などの界面活性剤、プラスチックの添加剤 |

内分泌かく乱作用全般 |

|

ビスフェノールA |

プラスチックの原料および添加剤 |

胎児、乳幼児の発達・発育異常 |

マイクロプラスチックの体内への

侵入経路はどこから?

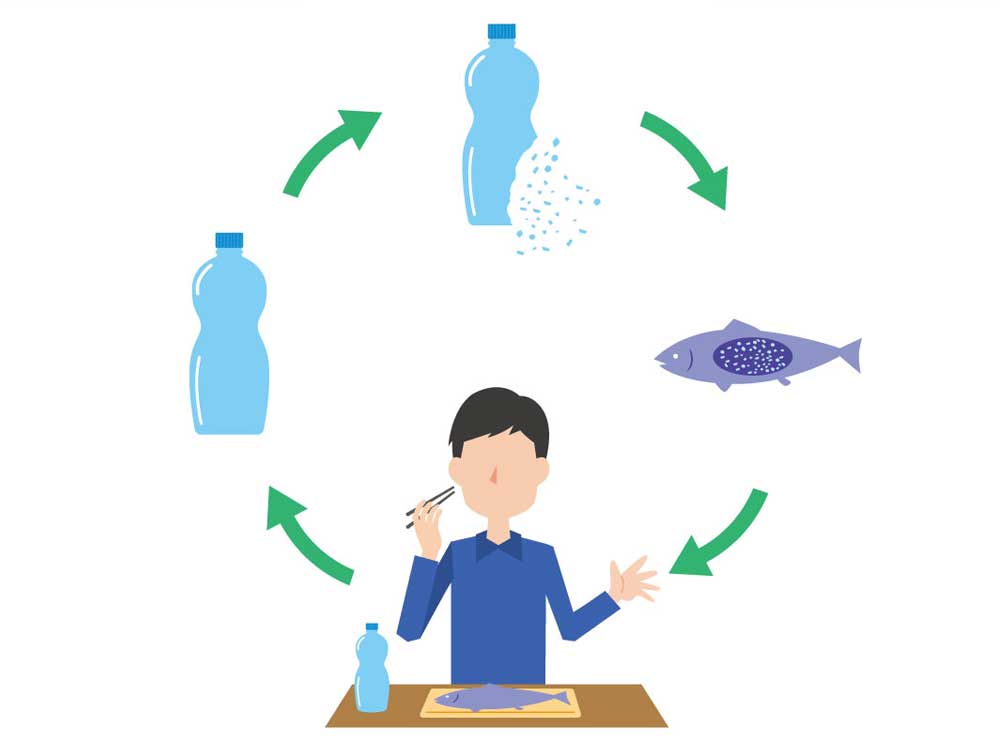

マイクロプラスチックは、さまざまな経路で体内に侵入する可能性があります。

食べ物や飲み物からの摂取

マイクロプラスチックは、主に食べ物や飲料水を通じて体内に侵入します。

海洋生物や塩

- 海に生息する生物(小魚や貝類)は、マイクロプラスチックを餌と一緒に摂取し、マイクロプラスチックを含む可能性が高い傾向にあります。

- 海水を採取して作られる塩には、マイクロプラスチックが含まれている可能性があります。

水道水

水道水処理で完全にマイクロプラスチックを除去することは難しいため、水道水を通して摂取する可能性があります。

経皮への吸収

化粧品やパーソナルケア製品

洗顔料、スクラブ、歯磨き粉などに含まれるマイクロビーズはマイクロプラスチックの一種です。

衣服や繊維

繊維状になったプラスチックは、下着などの衣類、生理用品にも多く使われています。

洗濯や摩擦によって微細化し、皮膚から吸収される可能性があります。

肺への吸入

大気中のマイクロプラスチック

タイヤの摩耗やブレーキの摩擦で排出される道路上のマイクロプラスチックは、吸い込むと、肺に取り込まれてしまう恐れがあります。

農薬散布された畑やプラスチック製品を製造・焼却する工場からも大気中に放出されています。

水道水の安全性の課題

近年、水道水の安全性に関する不安がますます高まっています。

安全な飲料水を確保するためには、問題意識を持ち、情報収集や対策を検討することが重要です。

マイクロプラスチックによる水道水への影響

海洋汚染が深刻化するなか、マイクロプラスチックが水道水に混入することも懸念されています。

マイクロプラスチックは、海洋汚染や人体への影響が懸念されており、健康リスクを無視はできません。

有機フッ素化合物PFAS(ピーファス)による水道水への影響

PFASは、工場排水や廃棄物処理によって河川や地下水に流れ込み、国の暫定基準値を超える地域が発表されています。

海洋汚染対策における

浄水型ウォーターサーバーの役割

ウォーターサーバー市場は、猛暑やアフターコロナの影響により、2023年には顧客数が524万台※と大きく伸びています。

その中でも、浄水型ウォーターサーバーは、プラスチックボトルの削減と二酸化炭素排出量の削減に貢献できるとして注目を集めています。

プラスチックボトルの削減

浄水型ウォーターサーバーは、水道水を浄水して使用するため、使い捨てのプラスチックボトルを必要としません。

二酸化炭素排出量の削減

ボトル型ウォーターサーバーは、水の製造、運搬、回収、処理など、多くの工程で二酸化炭素を排出します。

一方、浄水型ウォーターサーバーは、これらの工程が不要となるため、二酸化炭素排出量を大幅に削減できます。

環境への貢献

浄水型ウォーターサーバーは、プラスチックボトルの削減と二酸化炭素排出量の削減により、環境保護への寄与が可能です。

マイクロプラスチック

関連ニュース

海洋生物のプラスチック致死量が明らかに、種類も重要だと最新研究

海洋生物が飲み込んだプラスチックがどのように、その生き物を死なせるのか調べた新研究が17日、米科学アカデミー紀要に発表された。海洋生物の解剖結果1万件を分析したこの研究によると、海鳥はわずか23個のプラスチック片を飲み込むだけで極めて高い危険にさらされ、致死率は90%に達することが明らかになった。海洋哺乳類は29片で、ウミガメは約405片で同様の危険に達するという。

【ティーバッグから何十億ものマイクロプラスチックが体内に⁉】英研究で判明したマイクロプラスチックの危険性と代替策

最近は、汚染物質やマイクロプラスチックが至るところで検出されるようになってきた。残念なことに、水道水も例外じゃない。そして、このたび発表された新たな研究では、私たちが日常的に使っているティーバッグからもマイクロプラスチックが検出された。

環境流入するマイクロプラスチック、2040年までに倍増の危機

マイクロプラスチックの環境への排出量は年間最大40メガトンと推定され、その数は2040年までに倍増する可能性があるという。

人体からプラスチック粒子の検出相次ぐ 健康への影響は?

人体からプラスチックを検出したとする調査研究が今年、日本を含めた各国から相次いで報告され、健康影響に関心が高まっている。国際合意を目指して各国間で交渉中のプラスチック汚染防止条約でも、目的の一つに「人間の健康を守る」と盛り込まれそうだ。

動脈中のマイクロプラスチック、心臓発作と脳卒中のリスクを高める可能性

血管に入り込んだわずかなプラスチックが心臓発作や脳卒中、死亡のリスクを高める可能性があると、新たな研究で警告されている。

米科学アカデミー誌「ペットボトル水から大量の微小プラ片」

米科学アカデミー紀要(PNAS)によると、ペットボトル入り飲料水から、これまで考えられていたよりはるかに多いプラスチック粒子が検出された。

ヒトの腸に深刻な障害をもたらす炎症が発生するとの実験結果

人間の細胞から作り出したミニ臓器である腸オルガノイドを用いた実験により、マイクロプラスチックが腸に炎症作用をもたらすことがわかりました。

ヒトの心臓からもマイクロプラが見つかる: 健康への影響は

米学術誌によると、ヒトの心臓からマイクロプラスチックが検出された。すでに胎盤や肺、肝臓、腎臓などの内臓や、血液や母乳、精液からも見つかり、プラが人体におよぼす影響も徐々に明らかになってきている。

乳児や胎児に迫るマイクロプラスチック~ヨーロッパの研究者らが哺乳瓶や胎盤から検出

プラスチックが分解し断片化・細片化したマイクロプラスチック(MP:大きさ5mm以下)汚染が乳児や胎児に及んでいる可能性が,欧州の研究者らの研究から明らかになった。

人の体内に微小プラ粒子 日本含む8カ国、便で検出

世界で海や河川の汚染が深刻化している微小な「マイクロプラスチック」が、日本を含む8カ国の人の便に含まれているのを確認したと、ウィーン医科大などのチームが23日までに発表した。

水道水に微小プラ、13カ国で確認 米大など、日本は未調査

世界13カ国の水道水のほか欧米やアジア産の食塩、米国産のビールに、地球規模の汚染が問題になっている微小な「マイクロプラスチック」が広く含まれていることを、米ミネソタ大などの研究グループが2日までに突き止めた。

- 参考

-

- 環境省「海洋プラスチックごみ対策アクションプラン」

- 環境省「プラスチックを取り巻く状況と資源循環体制の構築に向けて」

- 環境省「タイヤと道路の摩擦により発生する摩耗粉塵(TRWP)の環境調査」

- WWFジャパン「海洋プラスチック問題について」

- 「海のプラスチックごみ調べ大事典」保坂直紀著 旬報社

ウォータースタンドの

取組み

ウォータースタンド株式会社(以下当社)は、本社周辺の美化活動や営業所単位でのクリーン活動を行っております。

「環境の日」に合わせて行ったビーチクリーン活動では、海岸清掃で拾い集めたプラスチックごみを使用し、『海ごみアート』を制作いたしました。

当社はマイボトルに給水することで使い捨てプラスチックボトルを削減する「ボトルフリープロジェクト」を全国の地方公共団体・教育委員会と推進しています。

今後も自治体や地域の事業者と連携し、引き続きSDGsの達成と環境問題の解決に向けて取り組んで参ります。

ウォータースタンドの活動と取組み

< 関連記事 >