マイクロプラスチックとは

ウォータースタンドのある暮らし

更新:

WWFジャパンによると、プラスチックは数百年も分解されることなく環境中にとどまると言われています。特に細かく砕けたマイクロプラスチックは、回収するのが困難なので、海洋生物の食物連鎖を壊してしまうこともあります。

ここではマイクロプラスチックについての定義や分類、マイクロプラスチックの発生源と解決策についてご紹介しています。

マイクロプラスチックの定義

マイクロプラスチックとは、直径5ミリメートル以下の小さなプラスチックのことを指します。

プラスチックごみは、ポイ捨てやごみ集積所から風、雨の影響で飛ばされてしまったものが、河川から海へと流れ着きます。

海岸に漂着したプラスチックごみは、波や砂により風化し、強い紫外線にさらされます。

プラスチックは何年たっても自然分解されずに微細なプラスチック片として残り、海中のごみとなります。

マイクロプラスチックの分類

マイクロプラスチックは発生源によって「一次的マイクロプラスチック」と、「二次的マイクロプラスチック」に分類されます。

一次マイクロプラスチック

(microplastics)

劣化によってではなく、製品として意図的に製造された微細なプラスチックのことです。

下水処理場でのろ過装置をすり抜けてしまい、小さすぎて回収が困難となります。

- 洗顔料や化粧品などに使用されている小さなビーズ状のプラスチック

- さまざまなプラスチック製品を製造するための原料として使われる米粒大のプラスチック粒(レジンペレット)

二次マイクロプラスチック

(secondary microplastics)

プラスチック製品が紫外線や外的要因で劣化、崩壊して細片状(5mm以下)になったものです。

海洋で最も多いマイクロプラスチックです。

- ペットボトルやレジ袋、スプーンやストローなどのプラスチック製品

- 調味料ボトル、発泡トレイ、漁網、釣り糸、ロープなどの漁具など

マイクロプラスチックの原因となるプラスチックの種類

プラスチック製品が開発された当初は画期的なもので、世界でも過去20年のあいだに大量に生産され続けてきました。

プラスチックの種類は100種類以上で、生活用品などに使われるプラスチックは生産量のおよそ75%を占めています。

- ポリエチレン(PE)

- 高密度ポリエチレン(HDPE) バケツ・洗剤ボトル・屋外玩具・灯油タンクなど

- 低密度ポリエチレン(LDPE)

- レジ袋・ラップ・紙パック飲料などの内外面など

- ポリプロピレン(PP)

- ストロー・ペットボトルキャップ・文具・医療器具など

- ポリスチレン(PS)

- ハンガー・食品用トレイ・プリンターなど

- ポリエチレンテレフレタート(PET)

- ペットボトル・卵パック・包装フィルム・衣類の繊維

- アクリル樹脂(PMM)

- 食器など

マイクロプラスチックが海洋生物や人体に及ぼす影響

プラスチックは、現代社会にとって不可欠な存在となっていますが、海洋生物や人体への影響は深刻です。

- 誤飲による健康被害

- 海を漂うマイクロプラスチックは、プランクトンや小魚の餌と間違えられ、海洋生物に摂取されます。

- マイクロプラスチックは海洋生物の消化器官を傷つけたり、体内に蓄積されたりして、生物の健康状態を悪化させ、死につながることもあります。

- 有害物質の蓄積

- マイクロプラスチックは、海中の汚染物質や有害物質を吸着しやすい性質を持っています。

- 海洋生物がマイクロプラスチックを餌と間違えて摂食すると、これらの有害物質も体内に取り込まれてしまいます。

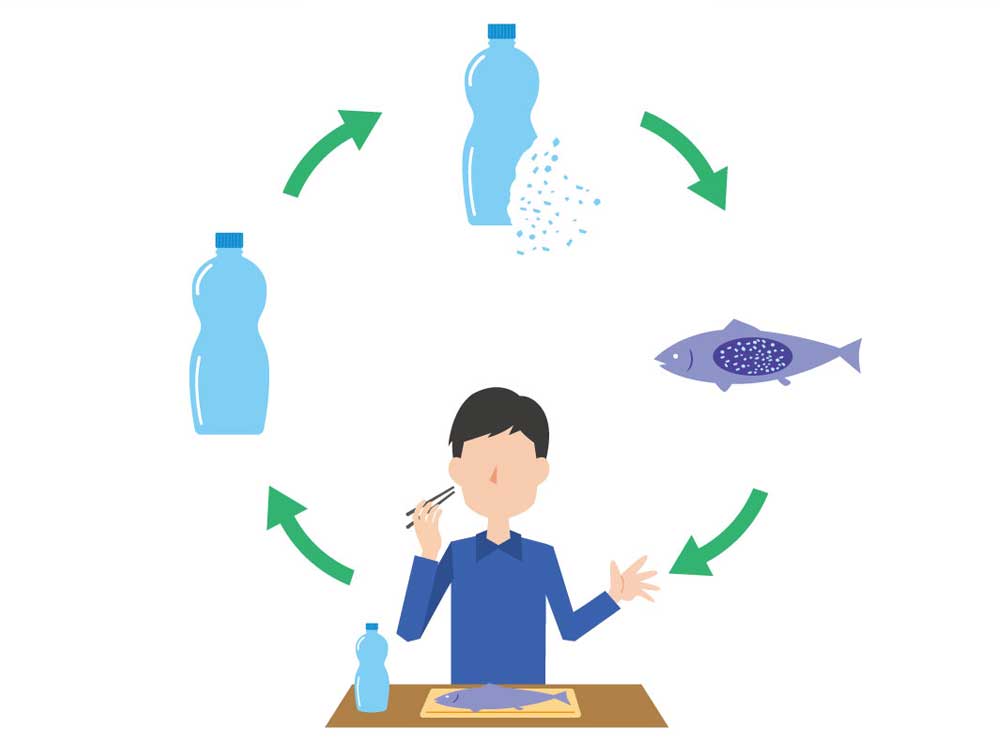

- 生物濃縮

- 食物連鎖を通じてマイクロプラスチックに含まれる有害物質が、生物の体内に濃縮されます。

- プランクトンを食べる小魚、小魚を食べる大型魚、そして大型魚を食べる人間へと、有害物質が高濃度で蓄積されていきます。

- 最終的に、マイクロプラスチックを摂取した魚を人が食べると、体内に取り込まれてしまう可能性があります。

海洋中のマイクロプラスチックの発生源と解決策

マイクロプラスチックの発生量は年間推定800万トンに達し、環境問題として深刻な懸念事項となっています。

マイクロプラスチックの発生源は、プラスチックごみやペットボトルごみをはじめ、化学繊維やタイヤの摩耗、プラスチック容器の破片など、私たちの生活に密接に関わるものです。

解決策としては、個人と企業が協力して、プラスチック製品の使用量を減らし、リサイクルを徹底するなどの取り組みが必要です。

個人でできる取り組み例

- マイボトルやマイバッグを持ち歩き、使い捨てプラスチックを減らす

- プラスチック包装の少ない商品を選ぶ

- リサイクルできるものは分別して捨てる

ウォータースタンド株式会社の取り組み例

- 浄水型ウォーターサーバーの提供で使い捨てペットボトル削減に貢献

- 自治体や教育機関、企業と協力し、誰もが使える給水機を設置

- 回収済ウォーターサーバーはリボーン機として、資源の有効活用と廃棄物削減に貢献

環境のためにマイボトルを持ち歩こう

ペットボトルは便利ですが、大量のごみを生み出して自然環境を汚染しています。

マイボトルを持ち歩くことは、ペットボトルの購入を減らし、環境保護にも貢献できる簡単な方法です。

ウォータースタンドなら、水中に含まれる有機フッ素化合物PFASを含む、JIS17項目+JWPAS 4項目の計21項目をしっかり除去。

マイボトルに補充すれば、いつでもどこでも安心しておいしいお水が飲めます。

地球環境を守るために、マイボトル習慣を始めましょう。

- 参考

-

- 地球が危ない!プラスチックごみ高田 秀重 (著)、WWFジャパン (著)、幸運社 (編集) 汐文社

- 海のプラスチックごみ調べ大事典保坂直紀 (著) 旬報社

- 海洋プラスチックごみ問題の真実磯辺 篤彦 (著) 化学同人

- プラスチック汚染とは何か枝廣 淳子 (著) 岩波書店

- プラスチックプラネットジョージア・アムソン=ブラッドショー (著)、大山 泉 (翻訳) 評論社

- 環境省「プラスチックを取り巻く国内外の状況と国際動向」https://www.env.go.jp/policy/hakusyo/r01/html/hj19010301.html

- 環境省ecojinエコジン「海洋プラスチックごみ」https://www.env.go.jp/guide/info/ecojin/eye/20230705.html

- 環境省「洗顔料や歯磨きに含まれるマイクロプラスチック問題」https://www.env.go.jp/content/900542809.pdf

ウォータースタンドの

取組み

ウォータースタンド株式会社(以下当社)は、本社周辺の美化活動や営業所単位でのクリーン活動を行っております。

「環境の日」に合わせて行ったビーチクリーン活動では、海岸清掃で拾い集めたプラスチックごみを使用し、『海ごみアート』を制作いたしました。

当社はマイボトルに給水することで使い捨てプラスチックボトルを削減する「ボトルフリープロジェクト」を全国の地方公共団体・教育委員会と推進しています。

今後も自治体や地域の事業者と連携し、引き続きSDGsの達成と環境問題の解決に向けて取り組んで参ります。

ウォータースタンドの活動と取組み

< 関連記事 >