海洋プラスチックごみ問題

ウォータースタンドのある暮らし

更新:

執筆:ウォータースタンド

私たちの生活に欠かせないプラスチック。しかし、それがごみとなって海に流れ込むと、なかなか分解されずに残り続け、海洋汚染という大きな問題を引き起こしています。

ここでは、プラスチックごみ問題の現状と、海の環境を守っていくためには何をどう取り組めばよいかについてご紹介しています。

海洋プラスチックごみ問題の現状

増え続けるプラスチックごみ

日本の一人当たりの使い捨てプラスチック排出量は世界第2位※です。

※出典:国連環境計画(UNEP), Single-use Plastics: A Roadmap for Sustainability(2018)

プラスチックは軽量で加工しやすいため、あらゆるものに利用されています。

特にレジ袋やペットボトル、使い捨ての食器、商品のパッケージなどのプラスチックは使い捨てされることが多いです。

世界中で年間数800万トンものプラスチックごみが海に流れ込んでいると推定され、2050年には海の魚の量よりもプラスチックごみの量が多くなるという予測も示されています。

プラスチックごみはどこから来る?

海洋ごみの約8割※は、陸から来ています。

※出典:国連環境計画(UNEP), 『Marine Litter – An Analytical Overview』 (2005)

街でポイ捨てされたごみや適切に処理されなかったプラスチック製品は、雨や風によって川へ運ばれ、最終的に海に流れ着きます。

野菜や果物、肉や魚などは時間が経てば土に還りますが、自然界に存在しないプラスチックは、完全になくなることはありません。

海岸のプラスチックごみの正体

海岸でごみ拾いをすると、枯れ木などとともに、多くのカラフルなプラスチックごみが打ち上げられているのが見受けられます。

海に流れ着いたプラスチックごみは、紫外線や波の力で徐々に砕かれ、5mm以下の微細な破片となります。

これが、近年問題となっている「マイクロプラスチック」の正体です。

プラスチックごみの何が問題?

プラスチックごみは、海に流れ込むとさまざまな深刻な問題を引き起こします。

生態系への影響

- 誤飲・誤食

- 海鳥やウミガメなどの海洋生物がプラスチックごみを餌と間違えて食べてしまい、消化不良や栄養失調になり死に至ります。

- マイクロプラスチックをプランクトンや小魚が摂取し、それを大型の魚が食べることで、食物連鎖によって取り込まれます。

- 海洋生物への絡みつき(ゴーストギア)

- 捨てられた漁網、釣り糸などが海洋生物の体に絡みつき、身動きが取れなくなり死に至ることがあります。

- 生態系の撹乱

- ごみがサンゴ礁に覆いかぶさり、光合成を阻害したり、病原菌を媒介したりすることで、サンゴの死滅を招きます。

人体への影響

海洋生物が摂取したマイクロプラスチックは、食物連鎖を通じて魚介類などに蓄積されます。

これらの魚介類を私たちが食べることで、間接的にマイクロプラスチックを摂取している可能性があります。

環境への影響

海辺などに捨てられたプラスチックごみは、景観を損ないます。

また、プラスチックを焼却する際に、温室効果ガス(CO2)や有害物質が発生し、地球温暖化や大気汚染の原因となります。

私たちにできること

プラスチックごみを削減するには?

海洋プラスチックごみ問題の解決には、私たち一人ひとりの意識と行動変容も必要です。

環境負荷を減らし、持続可能な社会を築くためには、私たち一人ひとりがプラスチックごみの分別を徹底し、リサイクルしやすい製品を選ぶことが課題解決への大きな一歩となります。

プラスチックごみ削減の鍵「3R」

3Rとは、Reduce(リデュース)、Reuse(リユース)、Recycle(リサイクル)の頭文字を取った3つの行動の総称で、私たちが日常でできる身近な取り組みです。

- Reduce(リデュース):ごみを減らす工夫

-

- 耐久性のある製品を選び、長く使う

- マイボトルやマイバックを使う

- 詰め替え用製品を利用し、容器を再利用する

- Reuse(リユース):ものを繰り返し使う

-

- リターナブル容器に入った製品を選ぶ

- フリーマーケットを活用する

- Recycle(リサイクル):正しく分別し資源として再生させる

-

- 自治体のルールに従って、プラスチックごみをきちんと正しく分別して出す

- スーパーなどに設置されているペットボトルや食品トレイなどの回収ボックスを利用する

- リサイクル素材で作られた製品を積極的に選ぶ

環境活動への参加と意識向上

個人の行動だけでなく、社会全体での意識向上も重要です。

- 地域の清掃活動に積極的に参加する。

- 海洋プラスチックごみ問題に関する情報を家族や友人と共有する

- 企業や政府の取り組みについて関心を持つ

ウォータースタンドが取り組むSDGsと社会貢献活動

ウォータースタンド株式会社(以下当社)は、SDGs(持続可能な開発目標)の中でも特に「住み続けられるまちづくりを」「つくる責任つかう責任」「海の豊かさをまもろう」「気候変動に具体的な対策を」の達成に向けての課題解決に積極的に取り組んでいます。

事業を通じたプラスチックごみ削減への貢献

当社は、使い捨てプラスチックボトル30億本の削減をミッションに掲げ、プラスチックごみの発生を根本から減らすことに注力しています。

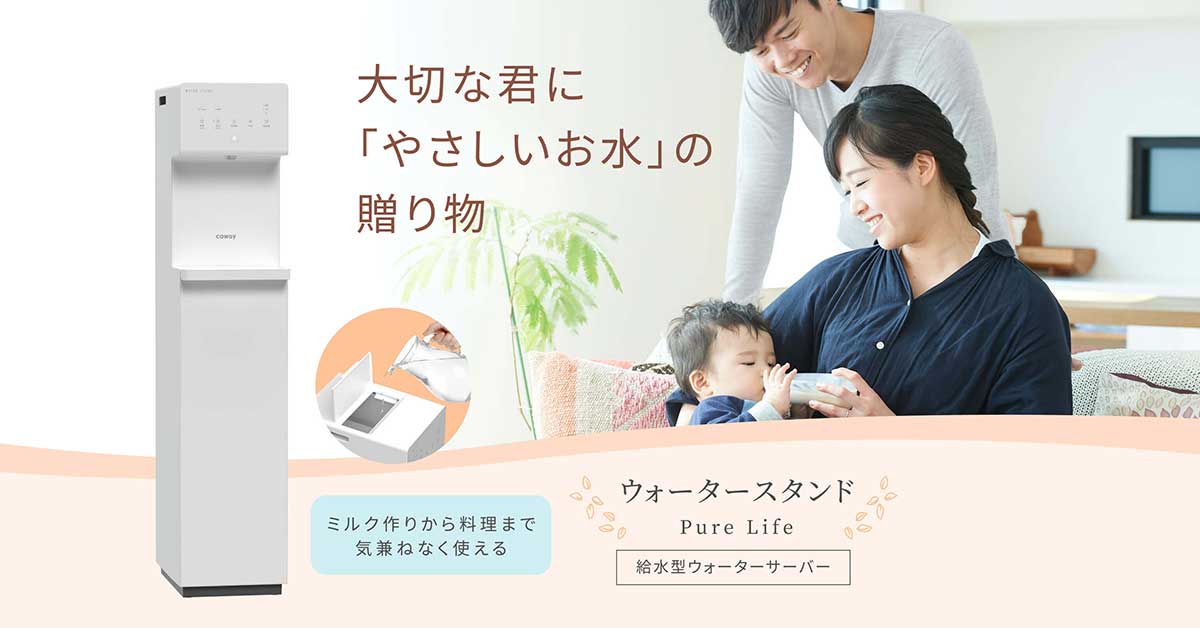

その核となるのが、主力事業である浄水型ウォーターサーバー「ウォータースタンド」のレンタルと、リユース可能なマイボトルの利用促進です。

これは、単なる水分補給の手段だけでなく、環境問題の解決につながる持続可能なライフスタイルの提案です。

環境活動への参加

当社は、環境活動に参加し、ボランティア活動を通じて街や河川から海に流れ出るごみ、すでに海岸に漂着したプラスチックごみの回収にも微力ながら貢献しています。

(高崎営業所・深谷営業所)

(久留米営業所)

(沖縄営業所)

給水機の設置とマイボトルの利用促進

「ボトルフリープロジェクト」は、誰もがアクセスできる水道水を活用し、環境負荷が少ない給水スタンドの整備とマイボトルの活用を推進する取り組みです。

この取り組みにより、自治体や教育機関などと連携・協力し、マイボトルに無料で給水できるウォーターサーバーを設置しています。

この活動を通じて、ウォーターサーバーとマイボトルの利用を呼びかけることで、プラスチックごみを減らし、CO2排出量を抑えることを目指しています。

- 参考

-

- 「地球が危ない!プラスチックごみ」高田秀重 WFFジャパン/協力 幸運社/編 汐文社

- 「海のプラスチックごみ調べ大事典」保坂直紀 (著) 旬報社

- 「海洋プラスチックごみ問題の真実」磯辺 篤彦 (著) 化学同人

- 「プラスチック汚染とは何か」枝廣 淳子 (著) 岩波ブックレット

- 政府広報オンライン

ウォータースタンドの

取組み

ウォータースタンド株式会社(以下当社)は、本社周辺の美化活動や営業所単位でのクリーン活動を行っております。

「環境の日」に合わせて行ったビーチクリーン活動では、海岸清掃で拾い集めたプラスチックごみを使用し、『海ごみアート』を制作いたしました。

当社はマイボトルに給水することで使い捨てプラスチックボトルを削減する「ボトルフリープロジェクト」を全国の地方公共団体・教育委員会と推進しています。

今後も自治体や地域の事業者と連携し、引き続きSDGsの達成と環境問題の解決に向けて取り組んで参ります。

ウォータースタンドの活動と取組み

< 関連記事 >